- Accueil

- Prépa-concours paramédical

- Aide-soignant DEAS Blocs 1 à 5 --

- Module 1

- Les étapes du raisonnement clinique

Les étapes du raisonnement clinique

Étapes du raisonnement clinique

Fiche Mémo – Raisonnement clinique

Fiche Mémo – Raisonnement clinique

♦ Définition

Le mot clinique = « près du lit du patient ».

C’est une démarche d’observation, d’écoute active et d’évaluation objective de l’état du patient.

♦ Objectif

Répondre à un questionnement.

Porter un jugement sur la situation clinique du patient.

♦ Caractéristiques

Interactive (échanges patient/soignant/équipe).

Flexible et évolutive (s’adapte à chaque situation).

Ordonnée : suit un déroulement en 4 étapes.

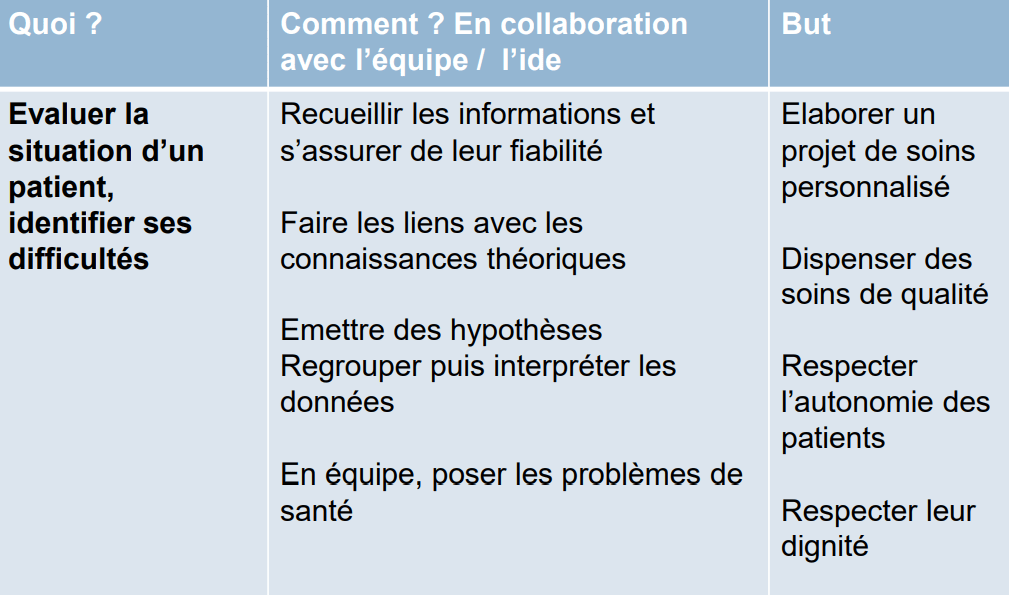

Les 4 étapes du raisonnement clinique

Recueil des données

Observation, entretien, dossier médical.

Objectif : décrire la personne dans toutes ses dimensions (physique, psychologique, sociale, culturelle).

Outil principal : l’entretien → climat de confiance, communication adaptée, écoute sans jugement.

Analyse de la situation

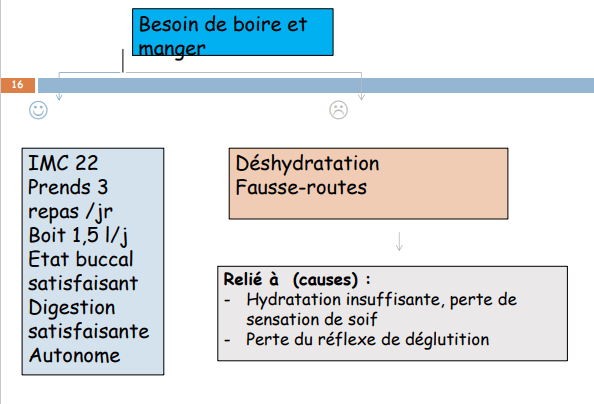

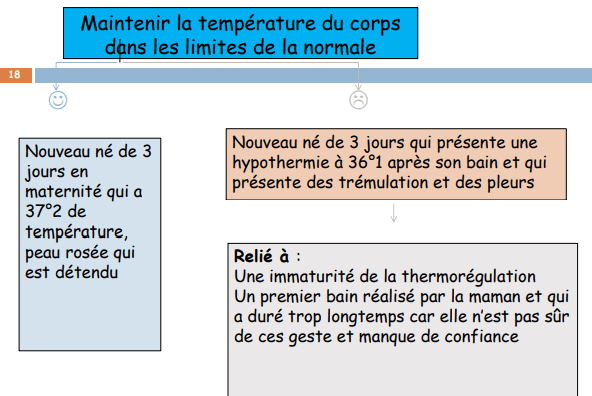

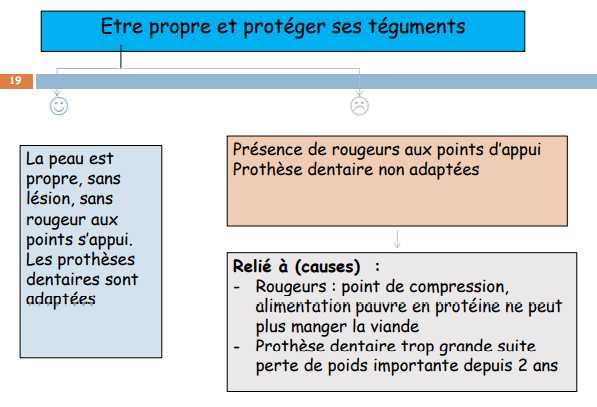

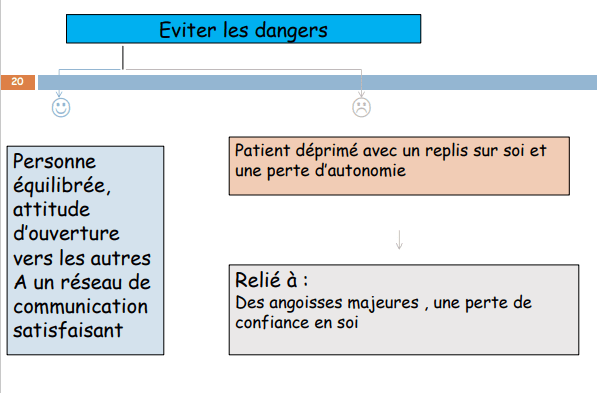

Identifier les besoins satisfaits et non satisfaits.

Déterminer les causes et conséquences des difficultés.

Prioriser les besoins perturbés.

Détermination des actions de soins

Choisir les soins adaptés aux besoins repérés.

Travailler en équipe pluri-professionnelle.

Évaluation et réajustement

Vérifier l’efficacité des actions.

Réadapter si nécessaire en fonction de l’évolution du patient.

À retenir (mémotechnique)

À retenir (mémotechnique)

« R.A.D.E » :

Recueil des données

Analyse de la situation

Détermination des soins

Évaluation / réajustement

Besoin d’accompagnement ?

![]() Contact : soignantenehpad@gmail.com

Contact : soignantenehpad@gmail.com

L’équipe vous aide à réviser et à comprendre les notions essentielles pour réussir vos stages et évaluations.

Cas clinique Monsieur D (75 ans)

♦ Contexte

Homme de 75 ans, vit seul.

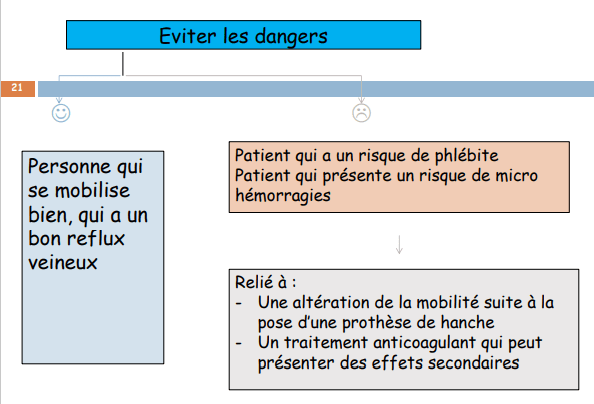

Hospitalisé après une chute → fracture hanche droite → pose de prothèse.

Difficultés de mobilité, perte d’autonomie.

Alité la majeure partie du temps, dépendant pour les AVQ (activités de la vie quotidienne).

♦ Données cliniques

ATCD : HTA, diabète type 2.

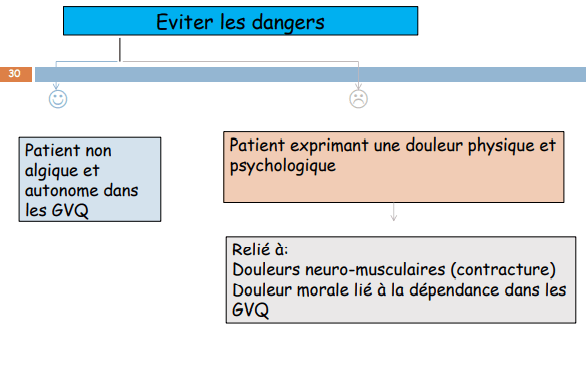

État actuel : douleur post-opératoire persistante malgré traitement.

Mobilité : fauteuil roulant, aide nécessaire.

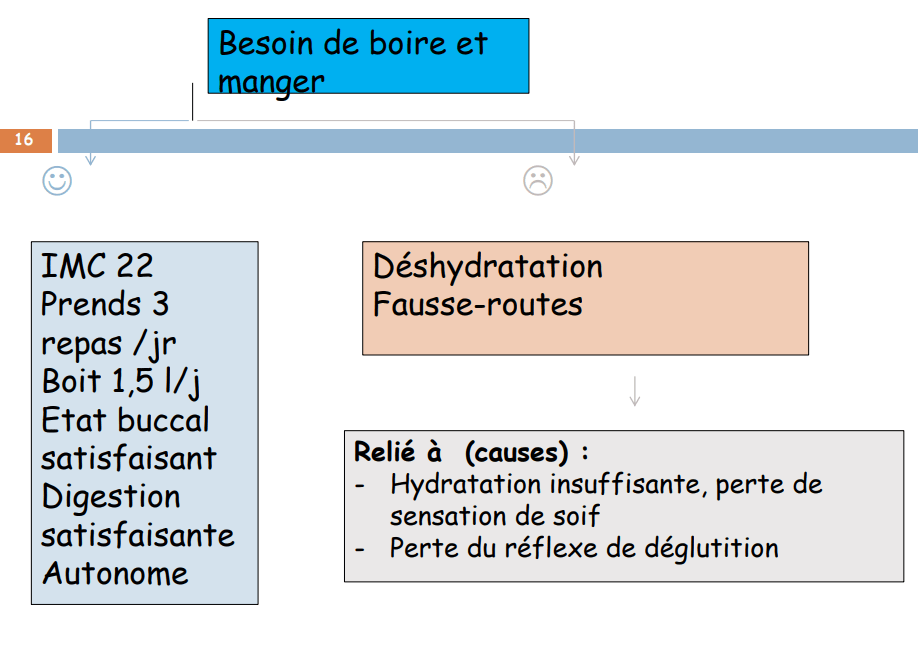

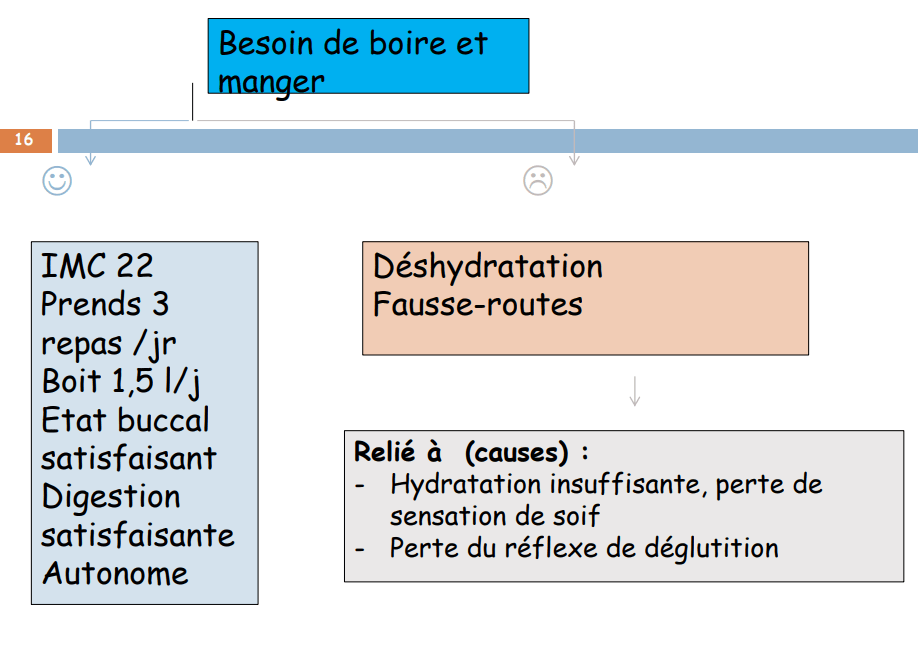

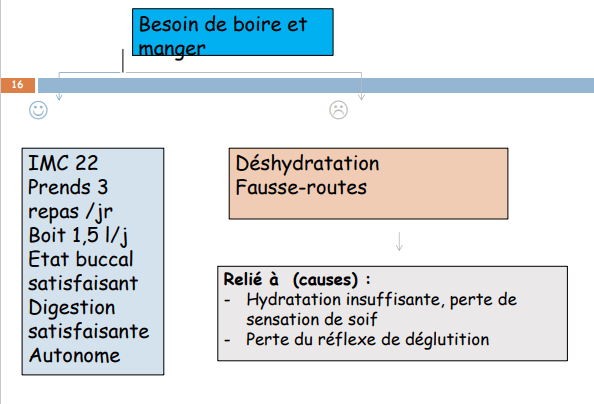

Nutrition : perte d’appétit, amaigrissement.

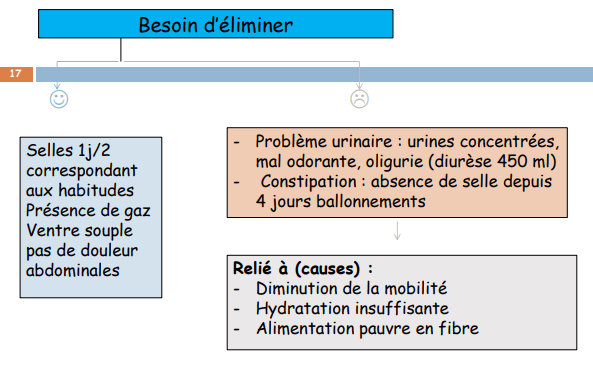

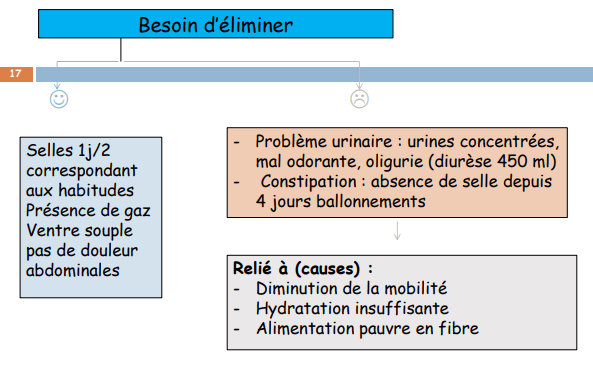

Élimination : incontinence urinaire, besoin d’assistance.

♦ Observation

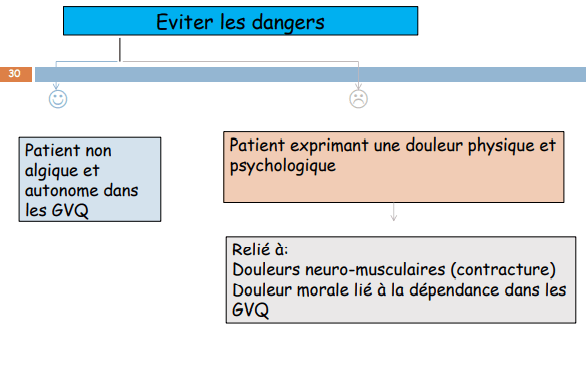

Frustration, sentiment de perte de dignité.

Anxiété quant à un retour possible à domicile.

♦ Besoins perturbés (Virginia Henderson)

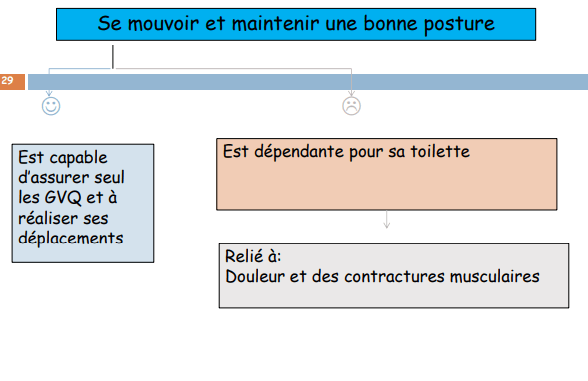

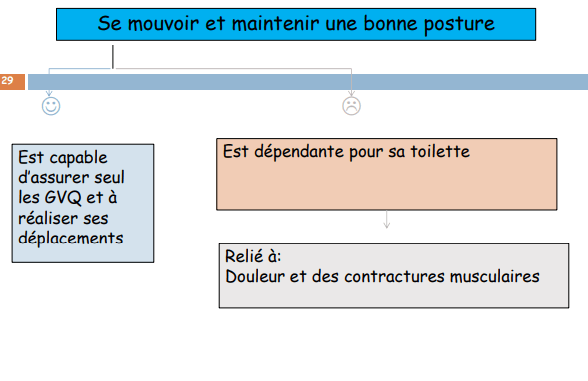

Se mouvoir / maintenir posture → autonomie très réduite.

Éliminer → incontinence + dépendance.

Se vêtir / se dévêtir → besoin d’aide.

Se sentir en sécurité → anxiété, peur du futur.

? Conclusion

![]() Le besoin le plus perturbé est la mobilité, avec impact sur l’élimination et le sentiment de sécurité → autonomie globale compromise.

Le besoin le plus perturbé est la mobilité, avec impact sur l’élimination et le sentiment de sécurité → autonomie globale compromise.

♦ Interventions suggérées

![]() Rééducation fonctionnelle : kinésithérapie pour mobilité et autonomie.

Rééducation fonctionnelle : kinésithérapie pour mobilité et autonomie.

![]() Soutien psychologique : gestion anxiété et frustration.

Soutien psychologique : gestion anxiété et frustration.

Aménagement environnement : aides techniques (barres d’appui, déambulateur, rehausse WC).

Besoin d’accompagnement ?

![]() Contact : soignantenehpad@gmail.com

Contact : soignantenehpad@gmail.com

Nous vous aidons à comprendre, analyser et réussir vos études (DEAS / IFAS).

Menu DEAS module 1

Menu DEAS Modules 1 à 10

Le mot clinique vient du latin et signifie "alité" ou « une démarche exercée près du lit du patient ".

il s’agit de décrire l’état du patient par une écoute active, par l’observation et l’évaluation,

le plus objectivement possible

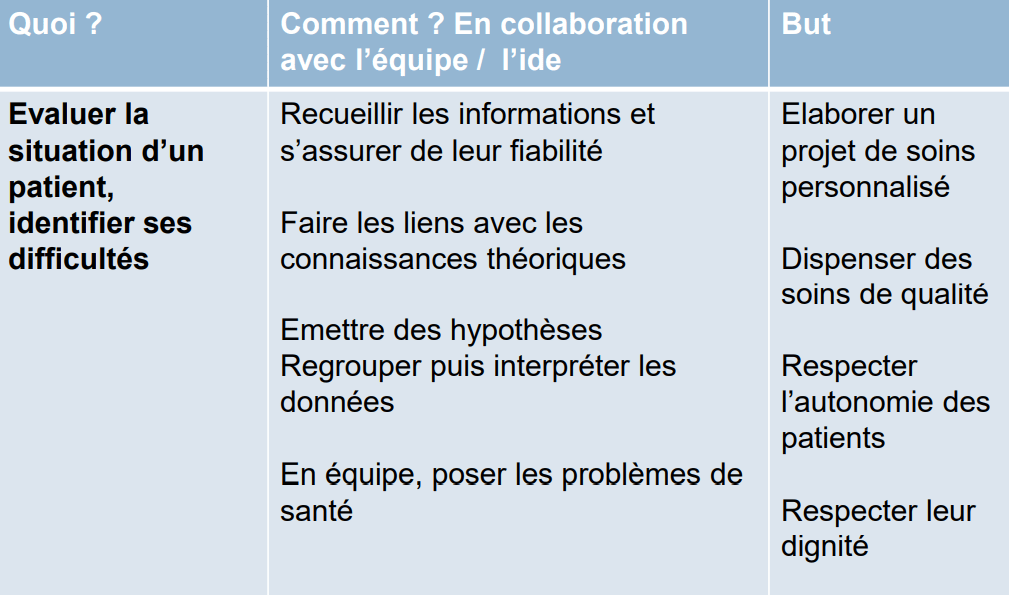

DDS / Raisonnement clinique

Opérations mentales

- de répondre à un questionnement

- de porter un jugement sur la situation clinique du patient

Les caractéristiques

La DDS est:

Interactive

Flexible / évolutive

ordonnée: sa progression se fait en 4 étapes

Déroulement

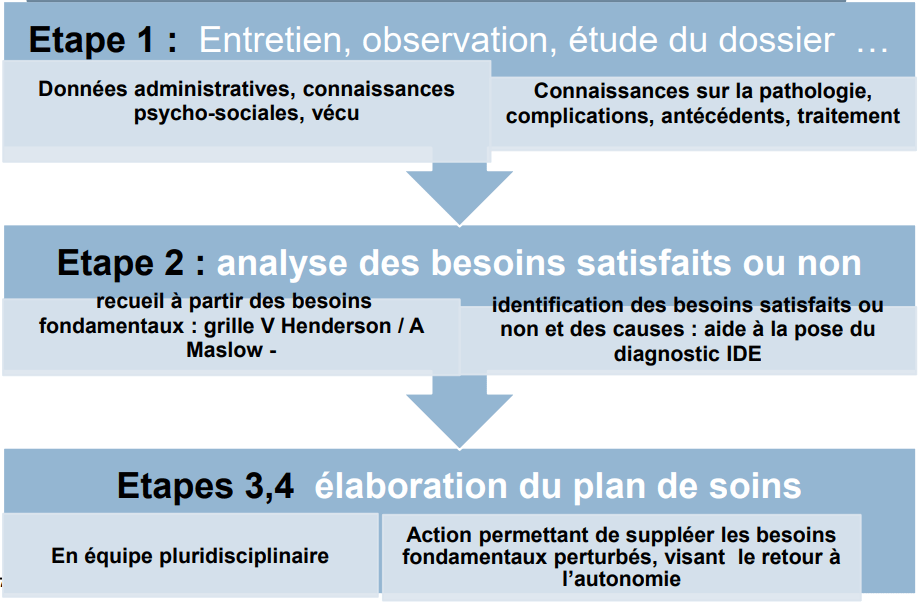

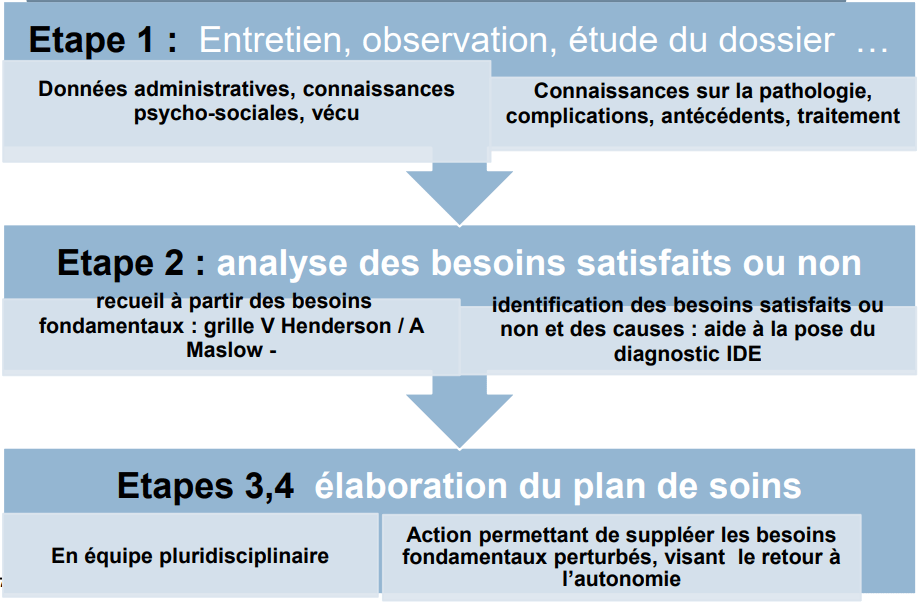

Étape 1: recueil des données

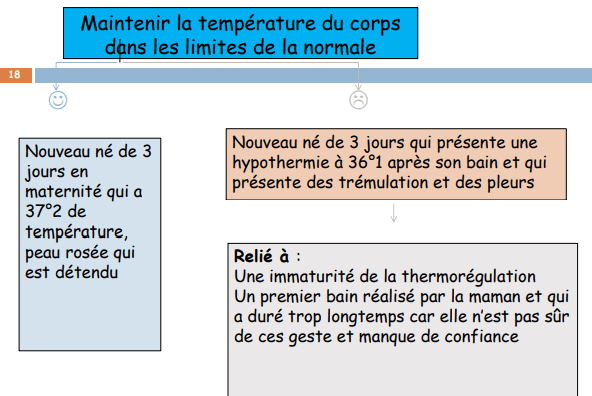

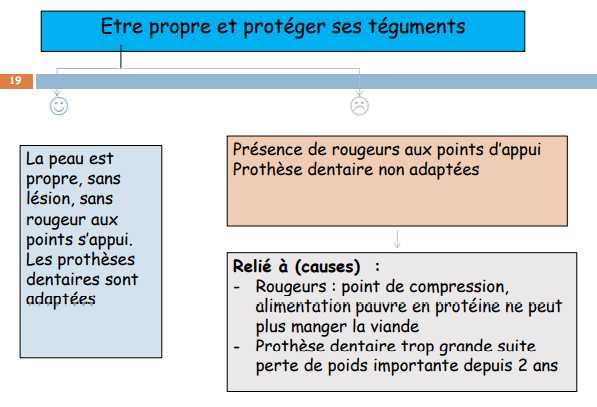

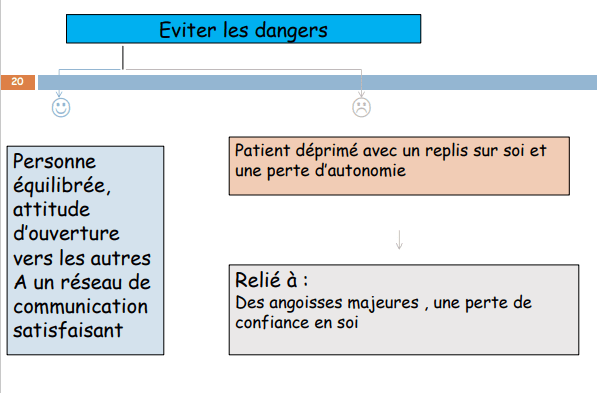

Étape 2: analyse de la situation : Identifier les besoins satisfaits et non satisfaits

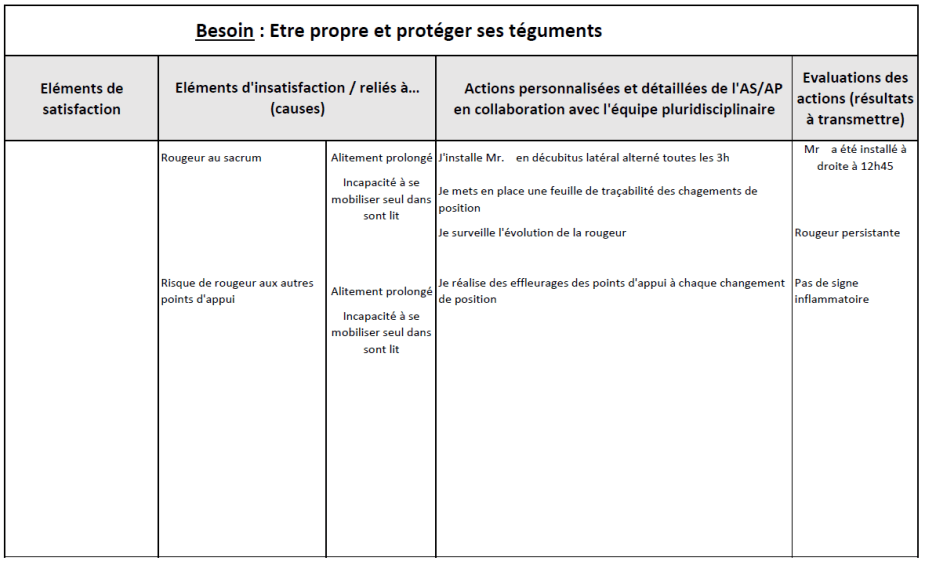

Étape 3: détermination des actions de soins

Étape 4: évaluation et le réajustement

1 étape le recueil de données

Phase descriptive

Objectif:

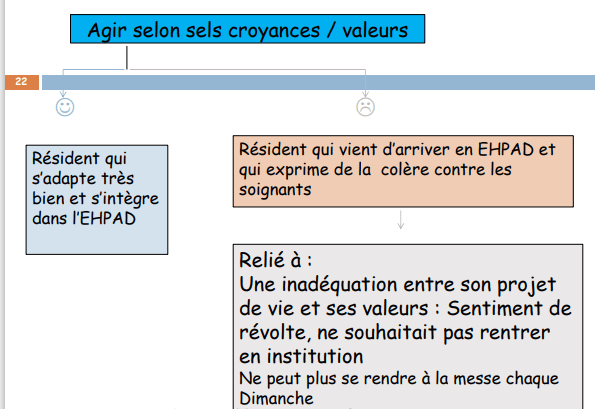

Énoncer les caractéristiques de la personne sur un plan physique, psychologique, socioprofessionnel, culturel et familial, religieux, habitudes de vie…

l’équipe pluridisciplinaire / AS/AP :

Découvre/ observe le patient / l’enfant

S’entretien avec le patient/ sa famille/ environnement

Effectue des recherches dans le dossier médical et de soins

L’entretien : outil de recueil de données

Effectue des recherches professionnelles,

Echange en équipe

Tête à tête qui permet à la personne soignée de s’exprimer sur son vécu, son ressenti, ses connaissances en lien avec son problème de santé

Il permet au soignant de mieux comprendre la situaiton

Climat de confiance

Déroulement :

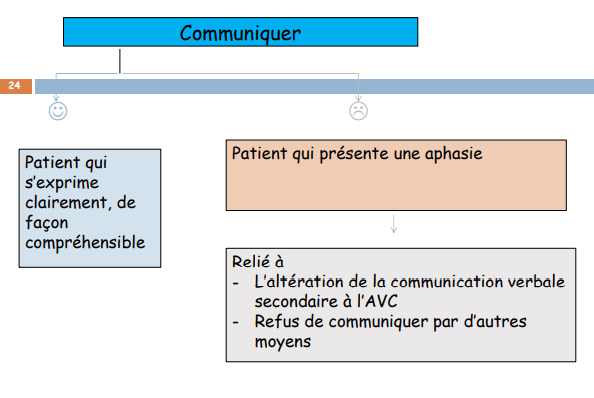

Adapter la communication aux capacités sensorielles de la personne (vue audition)

Mettre en œuvre les conditions propices à l’échange / respecter des silences

Annoncer le caractère confidentiel

Recueillir l’ accord du patient

Organisation de l’environnement / posture

Choix du moment Donner le but

L’outil d’enquête

Conduite d’entretien:

Choix des questions simples, claires, pertinentes

Ne pas induire les réponses dans les questions

Laisser la personne s’exprimer sans jugement de valeur

Approche en entonnoir : choix de l’ordre des questions du plus général vers une question plus ciblée

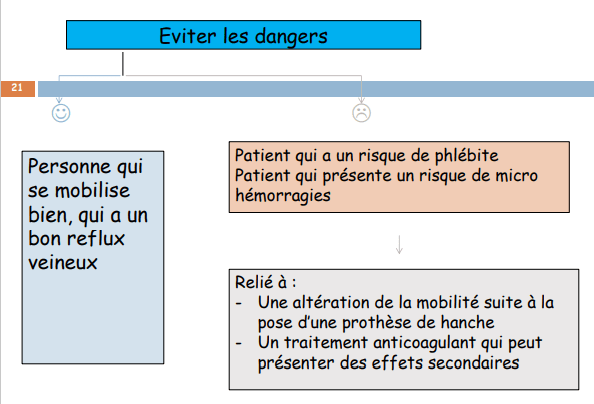

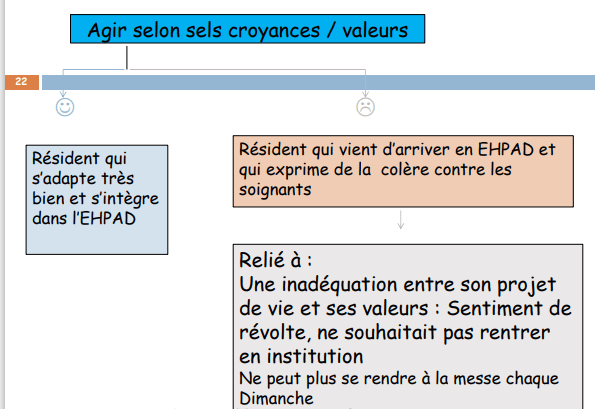

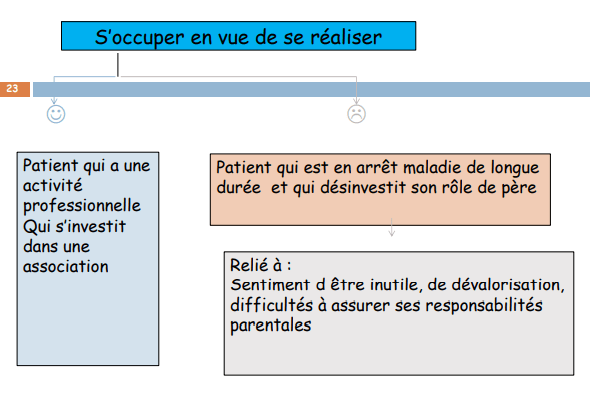

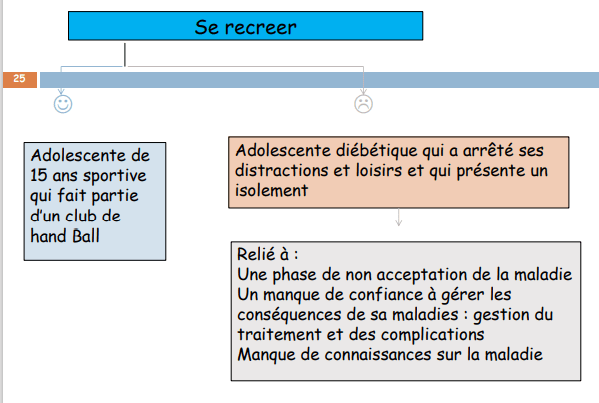

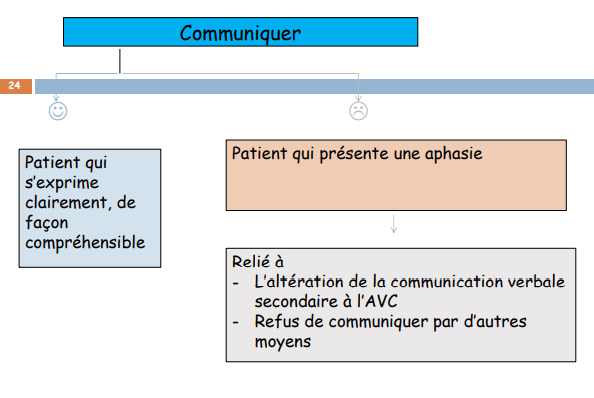

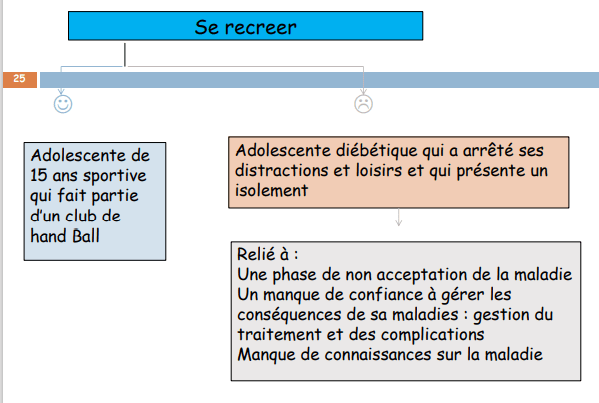

Etape 2 : analyse de la situation / Identification des besoins satisfaits et non satisfaits

Mise en lien du recueil de données avec une grille d’évaluation des besoins satisfaits ou insatisfaits

Détermination de la ou des causes des difficultés rencontrées par le patient

Détermination des conséquences , permettant de prioriser les besoins perturbés

Tenir compte de l’évolution / actualiser les informations

< > Le mot clinique vient du latin et signifie "alité" ou « une démarche exercée près du lit du patient ".

il s’agit de décrire l’état du patient par une écoute active, par l’observation et l’évaluation,

le plus objectivement possible

DDS / Raisonnement clinique

Opérations mentales

- de répondre à un questionnement

- de porter un jugement sur la situation clinique du patient

Les caractéristiques

La DDS est:

Interactive

Flexible / évolutive

ordonnée: sa progression se fait en 4 étapes

Déroulement

Étape 1: recueil des données

Étape 2: analyse de la situation : Identifier les besoins satisfaits et non satisfaits

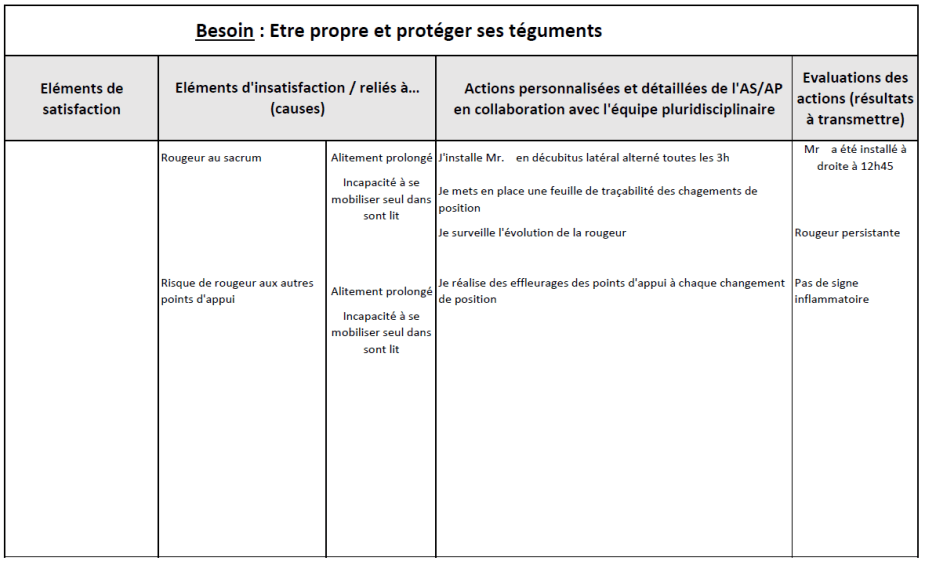

Étape 3: détermination des actions de soins

Étape 4: évaluation et le réajustement

1 étape le recueil de données

Phase descriptive

Objectif:

Énoncer les caractéristiques de la personne sur un plan physique, psychologique, socioprofessionnel, culturel et familial, religieux, habitudes de vie…

l’équipe pluridisciplinaire / AS/AP :

Découvre/ observe le patient / l’enfant

S’entretien avec le patient/ sa famille/ environnement

Effectue des recherches dans le dossier médical et de soins

L’entretien : outil de recueil de données

Effectue des recherches professionnelles,

Echange en équipe

Tête à tête qui permet à la personne soignée de s’exprimer sur son vécu, son ressenti, ses connaissances en lien avec son problème de santé

Il permet au soignant de mieux comprendre la situaiton

Climat de confiance

Déroulement :

Adapter la communication aux capacités sensorielles de la personne (vue audition)

Mettre en œuvre les conditions propices à l’échange / respecter des silences

Annoncer le caractère confidentiel

Recueillir l’ accord du patient

Organisation de l’environnement / posture

Choix du moment Donner le but

L’outil d’enquête

Conduite d’entretien:

Choix des questions simples, claires, pertinentes

Ne pas induire les réponses dans les questions

Laisser la personne s’exprimer sans jugement de valeur

Approche en entonnoir : choix de l’ordre des questions du plus général vers une question plus ciblée

Etape 2 : analyse de la situation / Identification des besoins satisfaits et non satisfaits

Mise en lien du recueil de données avec une grille d’évaluation des besoins satisfaits ou insatisfaits

Détermination de la ou des causes des difficultés rencontrées par le patient

Détermination des conséquences , permettant de prioriser les besoins perturbés

Tenir compte de l’évolution / actualiser les informations

Contexte du patient

Monsieur D, 75 ans, vit seul chez lui. Il est hospitalisé suite à une chute dans sa salle de bain qui a entraîné une fracture de la hanche droite. Il a subi une intervention chirurgicale pour une pose de prothèse de hanche. Depuis l’opération, Monsieur D éprouve des difficultés à se mobiliser, ce qui a perturbé son autonomie. Il est alité la majeure partie du temps et a besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne.

Données cliniques

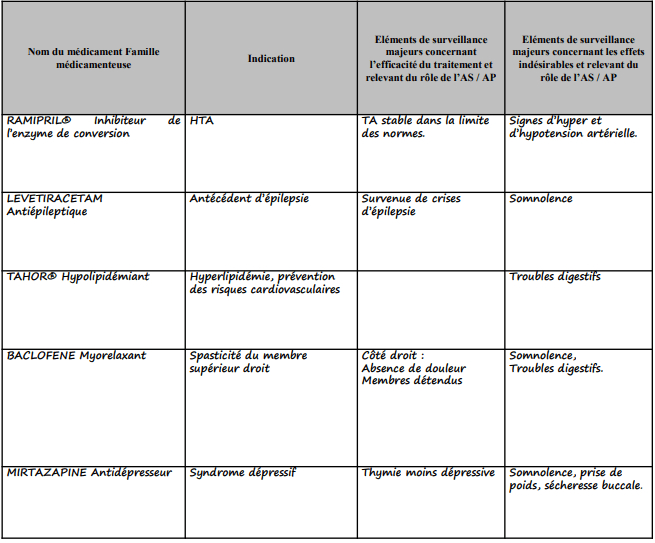

Antécédents médicaux : Hypertension artérielle, diabète de type 2.

État actuel : Fracture de la hanche droite opérée, douleur persistante malgré un traitement analgésique.

Mobilité : Limité à un fauteuil roulant, a besoin d’aide pour se déplacer.

État nutritionnel : Diminution de l’appétit, perte de poids récente.

Fonctions éliminatoires : Incontinence urinaire depuis l’hospitalisation, difficulté à aller aux toilettes sans assistance.

Observation

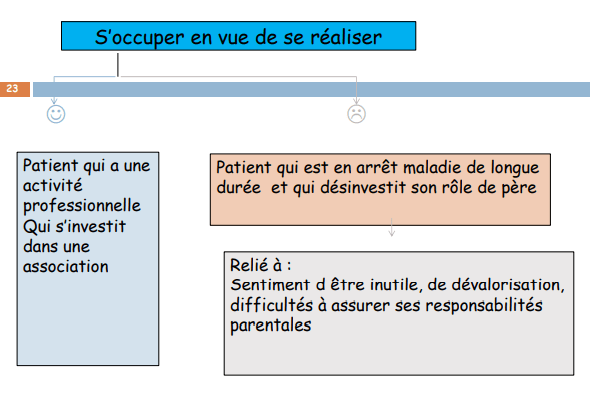

Monsieur D exprime un sentiment de frustration et de perte de dignité lié à son incapacité à se déplacer seul et à sa dépendance croissante envers les soignants pour les activités de base comme aller aux toilettes. Il manifeste également une anxiété accrue à l’idée de ne pas pouvoir retourner à son domicile en raison de son état.

Analyse du besoin perturbé selon Virginia Henderson

Besoins perturbés :

Besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture : Monsieur D a des limitations importantes dans sa mobilité à la suite de sa fracture de la hanche, ce qui impacte directement son autonomie.

Besoin d’éliminer (urines et selles) : La fracture et la mobilité réduite ont conduit à une incontinence urinaire et à des difficultés à utiliser les toilettes sans aide, ce qui perturbe son confort et son estime de soi.

Besoin de se vêtir et de se dévêtir : En raison de sa mobilité limitée, il nécessite de l’aide pour s’habiller et se déshabiller, ce qui affecte son autonomie.

Besoin de se sentir en sécurité et protégé : L'anxiété liée à sa perte d'autonomie et la peur de ne pas pouvoir retourner chez lui perturbent son besoin de sécurité.

Conclusion

Le besoin le plus perturbé chez Monsieur D est le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture. Cette perturbation a des répercussions sur d'autres besoins, comme l'élimination et la sécurité, créant une situation où l'autonomie globale du patient est compromise.

Interventions suggérées :

Rééducation fonctionnelle : Plan de kinésithérapie pour améliorer la mobilité et l’autonomie de Monsieur Dupont.

Soutien psychologique : Intervention pour gérer l’anxiété et la frustration liées à la perte d’autonomie.

Aménagement de l’environnement : Installation d’équipements d’aide à la mobilité pour faciliter les déplacements et les activités quotidiennes.

Ajouter un commentaire